Dans les ruelles d’Alger, l’image est restée vivace : des hommes vêtus d’un costume bleu indigo, une casquette de marin et le fameux tricot rayé. Ce trio vestimentaire, profondément lié à l’univers maritime, est devenu un symbole de la capitale. Au centre de cette silhouette se trouve le Bleu de Shanghai, une tenue qui a traversé les mers, changé de signification et s’est imposée comme un marqueur culturel.

De l’atelier aux rizières : Indigo ouvrier, symbole d’un peuple

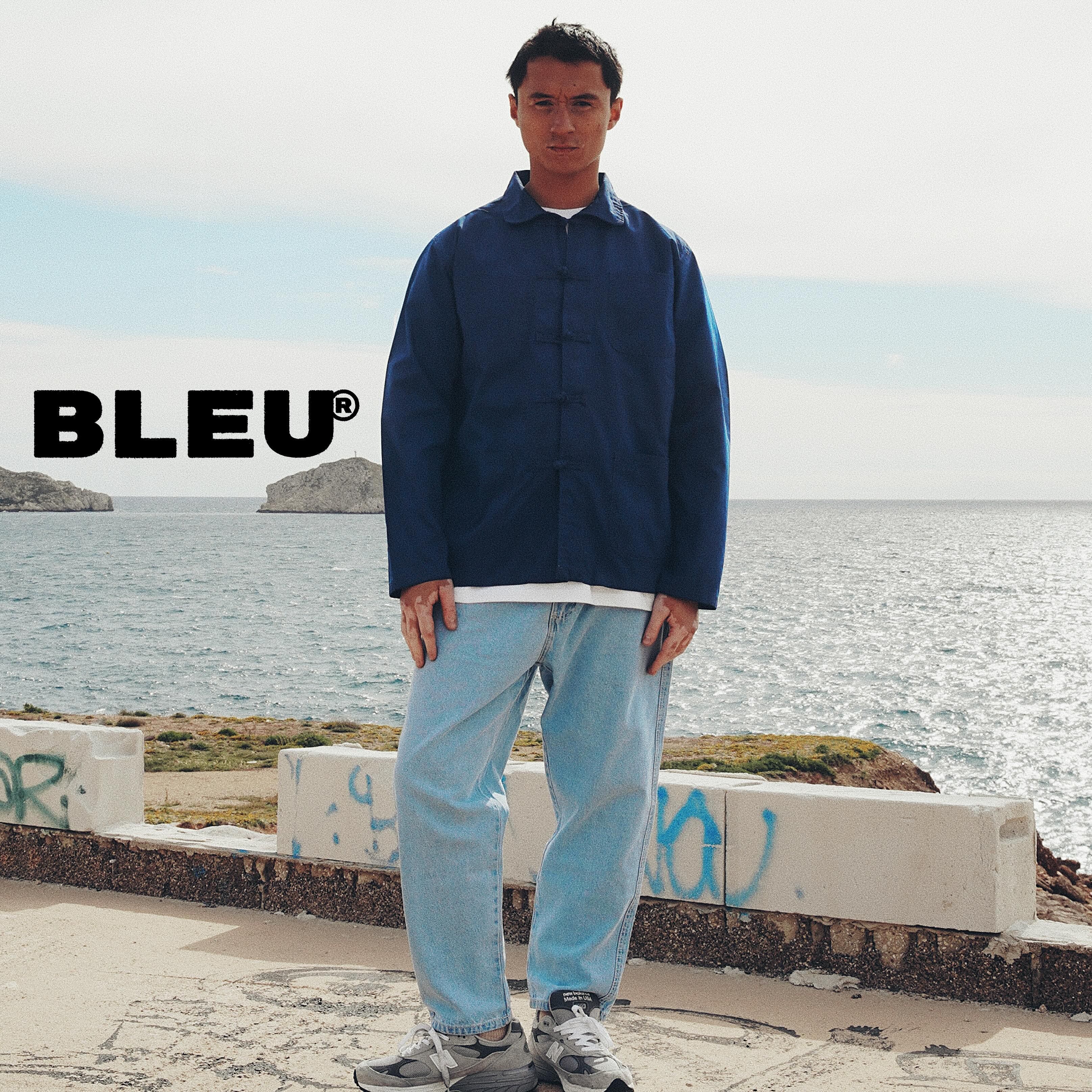

Le Bleu de Shanghaï, ou Bleu de Chine, trouve ses racines dans la Chine du début du XXᵉ siècle. À l’origine, il s’agissait d’un habit de travail porté par les paysans et les ouvriers : une veste droite à brandebourgs, accompagnée d’un pantalon assorti, confectionnés dans une toile de coton robuste teinte à l’indigo.

En Chine, il symbolisait la praticité, l’égalité et la modestie. Durant l’ère maoïste, il devint l’uniforme du peuple, porté indistinctement par étudiants, ouvriers et cadres. Comme le denim en Occident, il incarnait une forme de solidarité sociale et de durabilité. Avant d’être un objet de mode, le Bleu de Shanghai était donc un vêtement de fonction et de cohésion.

Quand l’Orient rencontre la Méditerranée

L’histoire algérienne du Bleu de Shanghai commence dans les années 1930, lorsque les échanges maritimes l’introduisent sur les quais d’Alger.

Les dockers et marins furent les premiers à l’adopter, séduits par sa résistance et son confort. Il devint rapidement l’uniforme des gens de mer : dockers, pêcheurs, marins. Associé au tricot rayé bleu et blanc et à la casquette marine, il s’imposa comme une tenue emblématique des quartiers portuaires. Progressivement, il s’est chargé d’une dimension culturelle, notamment à travers la musique chaâbi, où il devint un signe de modestie et d’appartenance populaire. Le Bleu de Shanghaï, en Algérie, n’était plus seulement un vêtement de travail : il devint un symbole identitaire, à la fois urbain, maritime et artistique.

Les chanteurs de Châabi Algérois en firent une légende

Le rayonnement du Bleu de Shanghaï doit beaucoup aux artistes et personnalités qui l’ont adopté. Abdelmadjid Meskoud, figure mythique du chaâbi, l’a souvent porté, incarnant l’élégance simple des quartiers populaires.

Amar Ezzahi, la légende, et le grand Mohamed Badji ont également contribué à son aura, en l’associant à la scène musicale et à la vie des quartiers d’Alger. À leurs côtés, le Dahmane El Harrachi, dont la voix et les textes ont marqué des générations, s’est lui aussi affiché en Bleu de Shanghaï, donnant à cette tenue une dimension encore plus universelle, entre mémoire populaire et poésie de l’exil. Dans la Casbah et les zones portuaires, il était porté par toute une génération d’hommes qui en firent un emblème collectif.

Le retour d’un classique revisité

Aujourd’hui, le Bleu de Shanghaï connaît une véritable renaissance. Des créateurs contemporains le revisitent comme une pièce patrimoniale réinventée, chacun y projetant sa vision et son ancrage culturel.

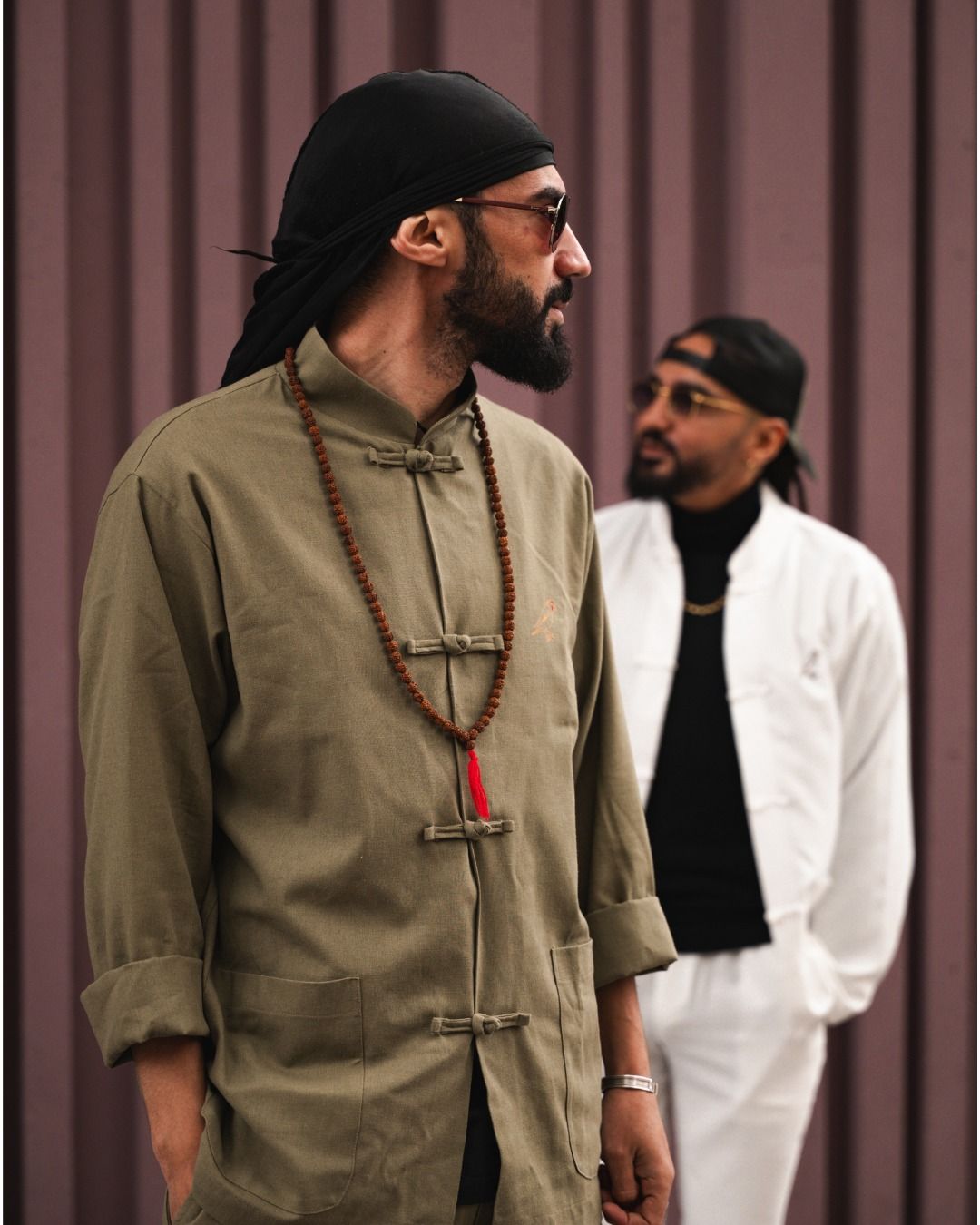

CCXIII (213)

À Alger, le collectif 213 Shanghaï s’est emparé de cette silhouette pour en faire un manifeste urbain. Leur approche mêle héritage et esthétique contemporaine, en réinscrivant le Bleu de Shanghaï dans la culture de la jeunesse algéroise, entre mémoire populaire et codes streetwear.